"Speicher", 2021

Prints, Eisblöcke, Tablet- und Smartphone-Halterungen,

Edelstahl-Auffangwanne, Edelstahl-Gestell, Kanister

Courtesy: Die Künstlerin und Galerie Gisela Clement

Foto: Mareike Tocha

Extroverted Images

Billie Clarken » Nikita Diakur » Clemens Fischer » Alex Grein » Lucas Leffler »

Exhibition: 11 Apr – 31 May 2025

FOTOHOF

Inge-Morath-Platz 1-3

5020 Salzburg

+43 (0)662-849296

fotohof@fotohof.at

www.fotohof.at

Tue-Fri 15-19, Sat 11-15

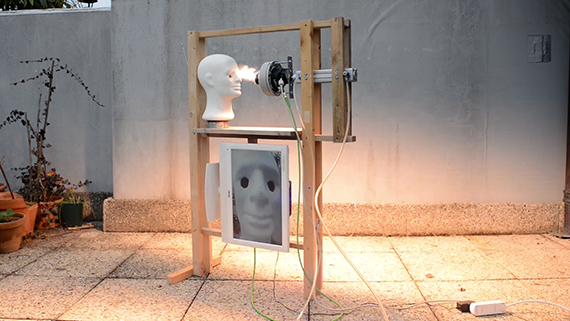

aus der Serie: »ChewingTongue«

"Extroverted Images"

Billie Clarken, Nikita Diakur, Clemens Fischer, Alex Grein, Lucas Leffler

Ausstellung: 11. April bis 31. Mai 2025

Eröffnung: Donnerstag, 10. April, 19 Uhr

»Extroverted Images« präsentiert fünf internationale künstlerische Positionen, die sich durch ein Wechselspiel zwischen Fotografie und bildhauerisch-installativen Ansätzen auszeichnen. Neben dem Überwinden der Zweidimensionalität, der Aneignung des physischen Ausstellungsraums und der Beschäftigung mit der Materialität der Bilder thematisieren die ausgestellten Arbeiten öffentliche, kulturelle und sozio-technische Räume unserer Zeit, in denen Fotografie zirkuliert. Die Künstler:innen drehen, verformen und schmelzen buchstäblich ihre Bilder, wodurch sie nicht nur die Fotografie künstlerisch und medial erweitern, sondern zusätzliche Perspektiven auf Bild- und Wertbegriffe in der zeitgenössischen Kunstproduktion sowie der Medienlandschaft eröffnen. Hierdurch stehen die Werke und das Ausstellungskonzept in einer eindeutigen Tradition der von Peter Weibel beschriebenen erweiterten Fotografie.

Weibels medientheoretische Überlegungen zur erweiterten Fotografie gehen von der Objekt-Kamera-Bild-Konstellation aus. Innerhalb dieser können der fotografische Prozess, die Fototechnik sowie das Bild in Einzelteile zerlegt werden. Dazu gehören etwa das abgebildete Motiv, die Aufnahmeweise, verwendete Linsen oder Chemikalien und Aspekte wie Schärfe und Belichtung. Die Inszenierung und der bewusste Umgang mit diesen Einzelbestandteilen zeichnen die erweiterte und künstlerische Fotografie aus. (F)

Die Wiederaufnahme Weibel’scher Denk- und Betrachtungsangebote, vor allem in Bezug auf die Überschreitung des Bildrahmens und die fotografische Besetzung des Raumes, ist vor dem Hintergrund neuer Technologien, veränderter kultureller Umgangsformen und der Erweiterung fotografischer Prozesse durch digitale Räume von Bedeutung. Die Ausstellung lädt dazu ein, aktuelle künstlerische Spielarten eines erweiterten fotografischen Medienbegriffs zu erkunden.

(F) Peter Weibel (1944 – 2023) österreichischer Künstler, Ausstellungskurator, Kunst- und Medientheoretiker. Textreferenz: Peter Weibel, »Erweiterte Fotografie. Extended Photography«, in: »Erweiterte Fotografie – Extended Photography. Teil 1«, hrsg. von Peter Weibel und Anna Auer, Wien: Die Wiener Secession, 1981, S. 11–14.

In ihren Arbeiten verbildlicht Billie Clarken persönliche Erfahrungen und Erinnerungen durch den Gebrauch gefundener Fotografien aus Popkultur und Massenmedien. Das Bildmaterial wird dabei aus dem Kontext und seiner gewohnten Materialität herausgelöst und in Installationen mit Gebrauchsgegenständen arrangiert, die oft auf eine US-amerikanische Alltagskultur verweisen.

In der fortlaufenden Serie »Chewing Tongue« werden Cursed Images thematisiert: Dabei handelt es sich um ein Internetphänomen, das rätselhafte Bilder meint, die zwischen Komik und Unbehagen changieren und bei Betrachtenden oft widersprüchliche Reaktionen auslösen können. Auf Schaumstoff belichtet und in VHS-Schutzhüllen eingeschlossen, knüpft Clarken an ein kollektives Rezeptionsphänomen von Internetbildern an und überträgt deren Wirkung auf die eigenen Kindheitserinnerungen.

Ein weiterer Aspekt in Clarkens Werk sind kulturelle Konstruktionen, denen sie sich unter anderem durch Werbebilder nähert. So ist die Installation »Fort!Da!«, bestehend aus einer Schaumstoffbahn, die mit einem Rohr durchbohrt ist und gegen Plastikboxen lehnt, ein verschachtelter Kommentar auf Entwicklungsprozesse des Erwachsenwerdens. Bei den Boxen handelt es sich um typisch amerikanische Milchkisten, das Schaumstoffbild trägt das Abbild der jungen Miley Cyrus (Cover der Vanity Fair, Annie Leibovitz, 2008) und das Rohr verweist auf das College-Trinkspiel Wisest Wizard, bei dem Blechdosen aneinander geklebt werden.

Die Animationsfilme von Nikita Diakur entstehen mithilfe von 3D-Software und lassen sich als dynamische Computersimulationen beschreiben, die Spontanität, Zufälligkeit und Fehler einbeziehen. Dabei arbeitet der Filmemacher häufig mit fotografischen Texturen und bezieht zugleich das zugrundeliegende Programm in seine Filme mit ein, indem er dessen Strukturen sichtbar macht.

Inspiriert von zahllosen Online-Tutorials zum Rückwärtssalto und seinem Wunsch, diesen zu erlernen, übt Diakur in seinem Zimmer, bis er sich den Zeh bricht. Angesichts der Furcht vor weiteren Verletzungen verlagert er den Lernprozess ins Digitale. Diakur erstellt einen Avatar, stellt seine Umgebung nach und nutzt unter anderem Deep Mimic, einen Machine-Learning-Algorithmus, der menschliche Bewegungen anhand von Videodaten imitiert. Die KI scheitert vorerst auch, jedoch mit dem Vorteil, dass sich der Avatar nicht verletzen kann.

In »backflip« greift Diakur die allgegenwärtige Form des Video-Tutorials als Mittel der digitalen Erfahrungs- und Wissensvermittlung auf, thematisiert augenzwinkernd den menschlichen Umgang mit Erfolg und Scheitern, aber auch die wachsende Möglichkeit, körperliche und kognitive Aufgaben an technische Systeme abzugeben. Gleichzeitig weist sein Prozess auf eine zentrale Entwicklung und Erweiterung der Fotografie hin: den zunehmenden Einsatz von Computer Vision, also die wachsende Fähigkeit von Computern, Bilder automatisch zu erfassen, auszuwerten und im digitalen Raum zu simulieren. Diakurs Beitrag zeigt exemplarisch, dass digitale Bilddaten eine zunehmende Rolle in der Erfassung und Interpretation unserer Welt spielen, wodurch die Frage nach Bild und Raum nicht mehr nur auf den physisch erfahrbaren Raum reduziert werden kann.

Clemens Fischer konzentriert sich in seiner künstlerischen Praxis auf Bildapparate und die Beziehung zwischen Bild und Betrachtenden. In seinen Apparaturen verbindet er fotografische, motorische, hydraulische oder pyrotechnische Elemente, mal als raumgreifende Installationen, mal als Versuchsanordnung, die in kurzen Videos festgehalten werden.

Der wiederkehrende Gebrauch von Überwachungskameras und herkömmlichen Monitoren wird zum Kommentar über das Verhältnis zwischen privaten und öffentlichen Bildern, aber auch zum Hinweis auf Überwachungsmöglichkeiten und geht der Frage nach, wie Bilder ver- und ausgewertet werden.

Die für die Ausstellung entwickelte Arbeit »Kerze (Studie II)« bezieht sich auf Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Überwachungsbildern. Angelehnt an die Tradition des Stilllebens beobachten vier Überwachungskameras das Abbrennen einer Kerze, die auf einem Bildschirm befestigt ist, auf dem das Geschehen live übertragen wird. Mit dem Schmelzen des Wachses wird das Überwachungsbild nach und nach verdeckt und verschwindet im Laufe der Ausstellungsdauer.

Alex Grein reflektiert in ihren Arbeiten das bildnerische Potenzial fotografischer Prozesse. Ausgehend von klassischer Fotografie untersucht sie insbesondere die Verarbeitung, Wiedergabe und Archivierung von Bildern im Kontext digitaler Werkzeuge und Techniken.

In »Speicher« bezieht Grein das eigene Bildarchiv mit ein. Zu sehen sind Alltags- und Gebrauchsbilder, die sich auf Kameras, Smartphones, Tablets und Festplatten der Künstlerin angesammelt haben. Die Arbeit konfrontiert uns mit der Flut digitaler Bilder, die sowohl auf digitalen Plattformen als auch im privaten Alltag allgegenwärtig ist.

Mit der Fülle der Bilder wird auch das einzelne, private Bild überlagert, übersehen und ungreifbar. Genau auf diesen Eindruck der Flüchtigkeit bezieht sich Grein in ihrer Installation. Am Rand laborähnlicher Edelstahlwannen sind Smartphone- und Tablethalterungen befestigt. Darin befinden sich Eisblöcke mit eingefrorenen privaten Fotografien. Während der Ausstellung schmilzt das Eis und das Bild löst sich auf. Übrig bleibt eine papierartige Masse, die in der Wanne aufgefangen und im Kanister aufbewahrt wird – ein kleines Sinnbild für die Vergänglichkeit digitaler Bildarchive.

Der Ausgangspunkt für die Werkreihen von Lucas Leffler sind historische Ereignisse, die tiefgreifende Veränderungen für fotografische Bildtechnologien mit sich brachten. Dabei arbeitet Leffler mit den Spuren der historischen Fotoindustrie. Diese reichen von eigenen sowie gefundenen Aufnahmen von Ruinen, über ortsspezifisches Material der jeweiligen Industriestandorte (wie z. B. der Erdboden ehemaliger Fabriken, der zum Träger seiner Bilder wird) bis hin zu den, mit dem jeweiligen Ort verknüpften Materialien wie beispielsweise dem Zelluloidfilm.

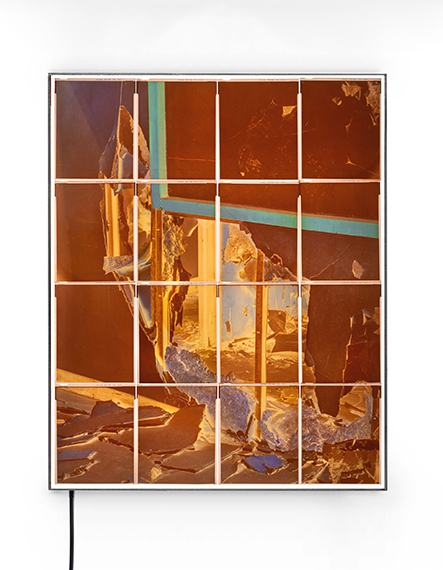

Den Serien »Ektachrome« und »Implosion« liegen zwei Ereignisse zugrunde: die Veröffentlichung des ersten iPhones 2007 und der Zusammenbruch des Kodak-Konzerns 2012. Indem Leffler auf Smartphonebildschirmen im Nass-Kollodiumverfahren YouTube-Aufnahmen von Kodak-Werk-Sprengungen abbildet, bezieht er sich auf den Umbruch von analogen Technologien hin zu digitalen Bildgebungsverfahren. Durch die Wahl der Materialien verweist er aber auch darauf, dass bereits die Kollodium-Nassplatten durch Zelluloidfilm abgelöst wurden. In der Aneinanderreihung von einzelnen Elementen wie iPhones oder Großformat-Negativen macht Leffler deutlich, dass die Norm als technischer Standard oder industrielle Vorgabe ein wesentlicher Bestandteil der Funktionsweise der Fotografie ist. Mit der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Fotoindustrie und industrieller Standards rückt Leffler medienhistorische Umbrüche und ihre jeweiligen Auswirkungen ins Zentrum seiner Werkgruppen.

aus der Serie: »Coexistence«, Lausanne, 2023

, Lightbox mit 16 4×5“ Farbnegativfilmen, 40×50×7 cm