© Frida Orupabo

Stolpern, bitte!

Miroslaw Balka » Johannes Brus » Torben Eskerod » VALIE EXPORT » Johannes Franzen » Gerhard Gäbler » Philipp Goldbach » Timo Kahlen » Ulrike Königshofer » Sandra Kranich » Tatiana Lecomte » Zoe Leonard » Jana Müller » Anna Malagrida » Loredana Nemes » Frida Orupabo » Manfred Paul » Paul Pfarr » Adrian Sauer » Annegret Soltau » Gabriele Stötzer » Anna Vogel » Peter Weibel » Bruno Zhu »

Exhibition: 30 Oct 2025 – 14 Feb 2026

Kunststiftung DZ BANK

Platz der Republik

60325 Frankfurt (Main)

+49 (0)69-7680588 00

info@kunststiftungdzbank.de

kunststiftungdzbank.de

Tue-Sat 11-19

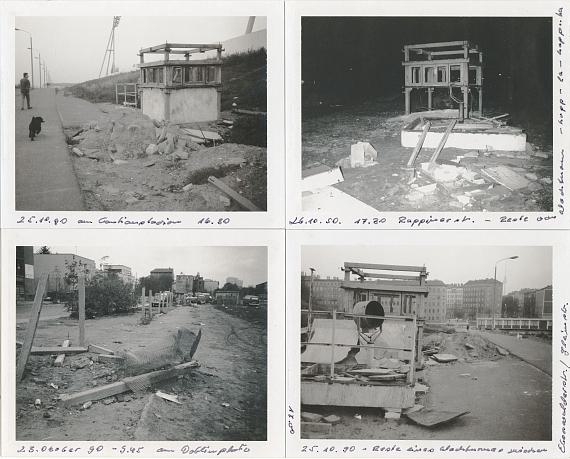

© Manfred Paul

"Stolpern, bitte!"

Ausstellung: 30. Oktober 2025 bis 14. Februar 2026

Wann sind wir das letzte Mal aus dem Tritt gekommen? Was hat sich uns in den Weg gestellt? Wodurch haben wir für ein Vorhaben eine andere Richtung eingeschlagen? Wie wurde uns deutlich, dass sich eine Überzeugung als nur bedingt richtig herausgestellt hat? In der Ausstellung »Stolpern, bitte!« möchte die Kunststiftung DZ BANK den Verstoß, den Irrtum, das Versagen, den Schnitzer, die Störung, den Fehler, die Misere, den Defekt, das Malheur, den Makel in den Fokus nehmen. Dabei fällt auf, dass es für eine Verfehlung nicht ein einziges Wort in der deutschen Sprache gibt, das eine fruchtbare, konstruktive Bedeutung anbietet. Der Titel der Ausstellung möchte mit einem Augenzwinkern die Besucherinnen und Besucher dazu auffordern, ein wenig aus der Bahn zu geraten und die Ziele, denen wir alle folgen, gelegentlich in Frage zu stellen.

Die Ausstellung versammelt fotografische Werke, Sound- und Videoarbeiten, die unsere Wahrnehmung gezielt aus dem Gleichgewicht bringen. Die Kunstschaffenden adressieren politische und soziale Missstände, erschließen aber auch humorvolle Perspektiven auf das Gezeigte. Mit einem Gespür für das Widerständige loten die Künstlerinnen und Künstler dabei auch die Grenzen ihrer Medien aus: Sie dekonstruieren Konventionen und unterlaufen Erwartungen. Sie erzeugen Momente des Zweifelns, der Überraschung sowie der Irritation. Durch bewusste Brüche, subtile Pointen oder gezielte Überforderung werden die Besucherinnen und Beobachter eingeladen, sich auf Ungewohntes einzulassen und neue Sicht- und Hörweisen auch auf drängende Themen unserer Zeit zu erschließen.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit Dr. Franziska Kunze, der Sammlungsleiterin Fotografie und Zeitbasierte Medien der Pinakothek der Moderne in München, die bereits 2023 unter dem Titel »Glitch. Die Kunst der Störung« eine Ausstellung zum Thema entwickelt hatte. Die Ausstellung in München war so beeindruckend, dass sie eingeladen wurde, einen ähnlichen Blick auf die Sammlung der DZ BANK zu werfen und eine Ausstellung zusammenzustellen, bei der die Irritation über das Material hinausweist.

Johannes Franzens (*1967 Alf, BRD) filmische Arbeit ist eine schnell ablaufende Bildstrecke, die an eine Diaschau erinnern mag oder an die Bildabfolgen auf Social-Media-Kanälen. Sie hat dabei nichts mehr mit traditionellen Verfahren zu tun. Es sind vielmehr Szenen, die durch ein »Generative Adversarial Network« entstanden sind. Die Fehlerhaftigkeit beim Generieren hat mit der uns umgebenden Realität nicht viel gemein. Dennoch verbinden wir die so entstandenen Bilder mit erlebten Situationen unserer empfundenen Wirklichkeit.

Philipp Goldbach (*1978 Köln, BRD) lässt aus analogen Dias scheinbar einen QR-Code entstehen, so als könnte man die Bildinhalte durch den Code erschließen. Diese Art der Übersetzung von ehemals mit dem Auge erkennbaren Informationen in ein technisches Bild lässt uns innehalten und die Praktiken hinterfragen, die heute vielerorts zum Einsatz kommen. Wollen wir uns wirklich auf diese Weise von Technologien abhängig machen, dass relevante Informationen nur mit Hilfe eines Smartphones zu entschlüsseln sind? Was bedeutet diese Übersetzung für Personen, die keinen mobilen Computer mit sich führen, weil sie ihn vergessen haben oder sich schlicht keinen leisten können?

Eine selbstgebaute Lochkamera verwendet Ulrike Königshofer (*1981 Koglhof, Österreich), um die Zeit in Form der Bewegung der Sonnenstrahlen einzufangen. Dabei nimmt sie die Lichtspuren wortwörtlich auf, indem sie das Licht für den Verlauf eines Tages über je ein Fotopapier wandern lässt. Dies wiederholt sie 365 Tage lang, also ein ganzes Jahr, wobei sich auch die Wetterlage eingeschrieben hat. Denn wenn die Sonne hinter den Wolken verschwindet, tritt sie auf dem Fotopapier nicht in Erscheinung. Diese fast archaische, ja phänomenologische Art und Weise der Untersuchung erinnert uns an wissenschaftliche Forschung aus längst vergangener Zeit. Die Entschleunigung, die mit dieser künstlerischen Arbeit verbunden ist, legt das Augenmerk auf die Zeit, die sich nicht verändert hat – im Gegensatz zu unserer Wahrnehmung derselben. Die Werke der Künstlerin wurden im Hinblick auf das Ausstellungskonzept erworben und werden zum ersten Mal in der Ausstellungshalle der Kunststiftung DZ BANK zu sehen sein.

In ihrer Videoinstallation kehrt die Künstlerin Sandra Kranich (*1971 Ludwigsburg, BRD) zum Ausgangspunkt zurück. Sie lässt vier zeichnerische Werke des brasilianischen Künstlers Hélio Oiticica (1937–1980) neu erstehen, nachdem dieser eine große Zahl seiner Arbeiten bei einem Brand seines Kunstlagers verloren hatte. Sandra Kranich stellt die Bilder des Verstorbenen mit Hilfe von kleinen Plättchen und Feuerwerkskörpern an der Wand hängend nach und brennt diese ab. Das Vergehen wird gefilmt und auf den Monitoren in der Ausstellung rückwärts abgespielt, so dass die Zeichnungen aus dem Feuer neu entstehen. So kehrt sie den Prozess unter Einsatz desselben Elementes um, durch das die Kunstwerke zunächst zerstört wurden.

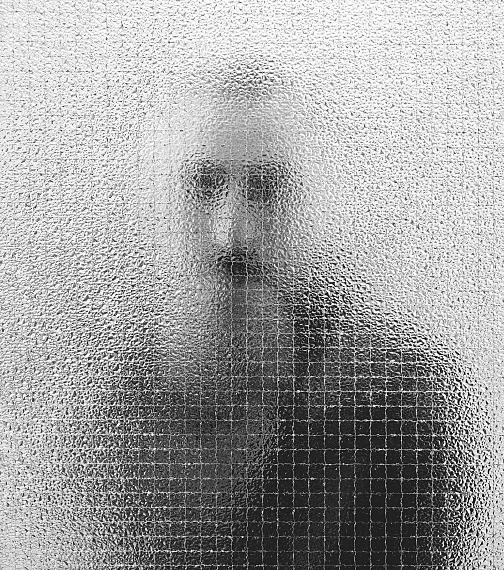

© Loredana Nemes

Die installative Arbeit von Tatiana Lecomte (*1971 Bordeaux, Frankreich) verstört uns gleich in mehrfacher Hinsicht. Akkurat in deutscher Schreibschrift abgeschriebene Texte auf DIN-A4-Blättern sind an einer Holzwand befestigt. Wir denken zunächst an eine Tafel, an den Schulunterricht vielleicht. Hin und wieder sind der Künstlerin beim Abschreiben Fehler unterlaufen, die sie sichtbar lässt, indem sie die Wörter durchstreicht und ihren Prozess fortführt. Die Texttafeln wirken fast wie eine Strafarbeit. Wir erkennen fein säuberlich sortierte Wörter, die in alphabetischer Reihenfolge auf den Papieren in Erscheinung treten. Erst beim Lesen bekommen wir eine Ahnung, worum es geht, verstehen wir, dass es sich um ein Dokument aus der Zeit des Nationalsozialismus handeln muss, das Tatiana Lecomte in seine Einzelteile zerlegt hat.

Zoe Leonard (*1961 Liberty, USA) beschäftigt sich mit der Dynamik von Grenzziehungen. Seit 2016 fotografiert sie entlang des 2.000 Kilometer langen Flusses Rio Grande, wie er in den nördlich gelegenen USA heißt, während er auf der mexikanischen Südseite den Namen Río Bravo trägt. Der Fluss markiert die internationale Grenze zwischen den beiden Ländern und ist damit geopolitisch von großer Bedeutung. Für ihre Bildstrecke – ebenfalls ein Neuzugang und zum ersten Mal in einer Ausstellung der Kunststiftung DZ BANK zu sehen – folgt die Künstlerin dem Fluss von den Grenzstädten Ciudad Juárez in Mexiko und El Paso in Texas bis hin zum Golf von Mexiko. Zoe Leonards Serie der Wasseroberflächen trägt den verheißungsvollen Titel »Prologue«, 2017–2022, als würde sie den Auftakt für etwas markieren. In den Bildern scheint die Absurdität von Grenzziehungen auf, insbesondere wenn es sich dabei um einen Fluss handelt, der sich durch die satte Landschaft schlängelt. Die von der Künstlerin gewählte Perspektive zeigt den Fluss in der Aufsicht und dem Kontext enthoben. Es ist eine Herausforderung, diese reliefartig anmutenden, beinahe monochromen Bilder als das zu entziffern, wofür sie stehen. Doch ist es genau diese formale Störung, die gleichsam eine Aufforderung darstellt, genau hinzusehen und Fragen an die Bilder zu richten.

Anna Malagrida (*1970 Barcelona, Spanien) behindert unseren Durchblick. Betrachtende stehen vor Farbfotografien von weiß bemalten Schaufenstern. Auf der Fläche spiegelt sich sowohl der hinter der Künstlerin liegende Straßenzug als auch unser eigenes Abbild mit dem Raum, in dem wir uns befinden. Der erwartete Einblick wird zur Selbstreflexion. Auch das mag uns befremden, sind wir doch nicht darauf vorbereitet, auf uns selbst zurückgeworfen zu werden. Dabei ist jegliche Kunstrezeption in der Weise der Deutung doch immer wieder auch ein Abbild unserer eigenen Vorstellungen. Wir können nur das sehen, was wir zu erkennen imstande sind. Die Werke der Künstlerin sind Neuzugänge in der Sammlung der DZ BANK.

Über die Bodenarbeiten von Jana Müller (*1977 Halle/Saale, DDR) stolpern wir nun buchstäblich. Gepresst zwischen übereinandergeschichtete Glasplatten liegt hier Kleidung auf dem Boden. Ergänzt werden diese Objekte von großformatigen Schwarz-Weiß-Fotografien, die im Zuge von Gerichtsreportagen in den 1950er Jahren entstanden sind. Die Künstlerin eignet sich dieses Material an und präsentiert es aufgezogen auf schwere Holzplatten, deren Anmutung die Muffigkeit der Fünfzigerjahre zu unterstreichen scheint. Die Aufnahmen zeigen Angeklagte, die ihre Gesichter zu verbergen suchen: mithilfe von Kleidung, in Armbeugen, durch Wegdrehen oder hinter Zeitungen. Und trotzdem trifft sie das Blitzlicht harsch und schonungslos – wie ein Reh im Scheinwerferlicht werden sie auf den Archivfotografien zum Innehalten gezwungen, zum Erstarren in der Bewegung. Die Zugehörigkeit oder Herkunft dieser Kleidungsstücke wird ebenso wenig aufgeklärt wie die genauen Hintergründe der Bilder an der Wand. Es ist eine »Never-Ending Story«, wie Jana Müller diese mehrteilige Serie von 2012 betitelt hat, die gleichwohl auch für die anderen Arbeiten im Ausstellungsraum Gültigkeit zu beanspruchen scheint. Sehen wir mit Blick auf die Berichterstattung der Gegenwart doch mehr denn je, wie sich historische Ereignisse wiederholen und die Menschheit aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt zu haben scheint.

Frida Orupabo (*1986 Sarpsborg, Norwegen) wurde und wird als Schwarze Person häufig nicht als Norwegerin wahrgenommen, über ihr Aussehen schließen viele Menschen fälschlicherweise auf ihre vermeintliche Herkunft. Und als Schwarze Frau läuft sie Gefahr, zur Projektionsfläche für Objektifizierung und Hypersexualisierung zu werden. Race, Sexualität, Gewalt und Identität sind denn auch die Schlüsselthemen, denen sich Frida Orupabo widmet. Der Schwarze Körper steht dabei im Mittelpunkt und wird in den physischen und digitalen Collagen von der Künstlerin aus Zu- und Ausschnitten vorgefundenen Bildmaterials aus analogen und digitalen Archiven, das häufig kolonialistischen Kontexten entstammt, neu komponiert. Da das Ausgangsmaterial beinahe ausschließlich fotografischer Natur ist, reflektiert die Künstlerin zugleich über den gewaltvollen Umgang mit dem Fotoapparat und die inhaltliche Ausrichtung von Archiven; wie sie zu Instrumenten kolonialen Handelns wurden und wie mit ihnen auch heute noch diffamierende Bilder erzeugt und verbreitet werden. Auch für die Neuerwerbungen in dieser Ausstellung, wie »A lil help«, 2021, »White thoughts«, 2023 oder »Self«, 2023 zerstückelt und zerschneidet die Künstlerin dieses diffamierende Bildmaterial und setzt es in Überlagerungen zu neuen Bildinformationen zusammen. Die Kompositionen sind so vielschichtig wie die Leben, die sich in ihnen verbinden. Schonungslos hält uns die Künstlerin den Spiegel vor und lässt uns dabei über unsere eigenen Vorurteile und stereotypen Denkmuster stolpern.

Annegret Soltau (*1946 Lüneburg, Britische Besatzungszone) widmet sich in ihrer Kunst sehr persönlichen Themen, die jedoch pars pro toto als gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Frausein im Allgemeinen und der Mutterschaft im Speziellen verstanden werden können. Für »Ich bedrückt«, 1978 nutzt sie ein fotografisches Negativ, das sie selbst an einem Tisch sitzend und den Kopf in die Armbeuge gelehnt zeigt. In einer Sequenz von sechs Bildern ritzt und kratzt sie so lange in die Oberfläche des Negativs, bis ihr gesamter Körper verschwunden ist. Verletzungen dem fotografischen Material zuzufügen, das eigene Gesicht, den eigenen Körper zu zerkratzen oder zu übernähen, stellt eine besondere Form des Ikonoklasmus dar. Es ist ein Tabu, das insbesondere auf fotografische Bilder zutrifft. Hier sind die Hemmungen nach wie vor besonders groß, das Konterfei eines geliebten Menschen oder gar seiner selbst zu zerstören; als würde doch eine Spur dieser Person der Fotografie anhaften bzw. im Material weiterleben. Aufnahmen von Menschen fallen in der Regel erst dann einem Akt der Zerstörung zum Opfer, wenn sie jemanden verletzt haben. Selten geht es dann darum, sich einfach nur des Bildes zu entledigen, nein, es wird in kleine Fetzen zerrissen. Man will der Person selbst wehtun.

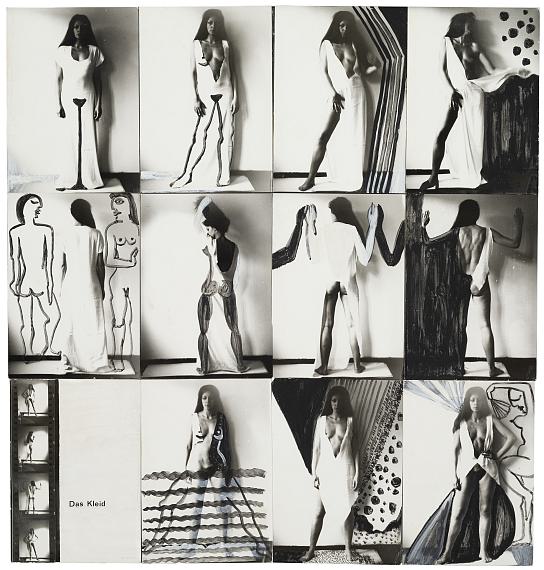

»Kunst ist für mich existenziell. Es ist authentisch, schonungslos […] [Man] reißt sich eigentlich die Brust auf«, formulierte Gabriele Stötzer (*1953 Emleben, DDR) 2023 die existenzielle Bedeutung, die die Kunst in ihrem Schaffen einnimmt. Nicht weniger als schonungslos ist ihr Vorgehen, wenn sie den Körper einer Frau so lange mit Mull umwickelt, bis er geradezu mumifiziert und zeichenhaft zurückbleibt. »Mumie« heißt denn auch diese Arbeit aus dem Jahr 1984. Wird der Kopf der Frau anfänglich noch ausgespart, ist auch dieser schlussendlich umwickelt, sodass er zunächst nichts mehr sagen und bald auch nichts mehr sehen kann. Unfähig gemacht zur Kommunikation, bewegungslos, gefangen, hilflos wird dieser Körper zur Chiffre für zahlreiche Schicksale von Frauen, die sich durch gesellschaftliche Zwänge oder physische wie psychische Gewalt jeglicher Handlungsfähigkeit beraubt sehen.

© Bruno Zhu

© Gabriele Stötzer, VG Bild-Kunst, Bonn 2025