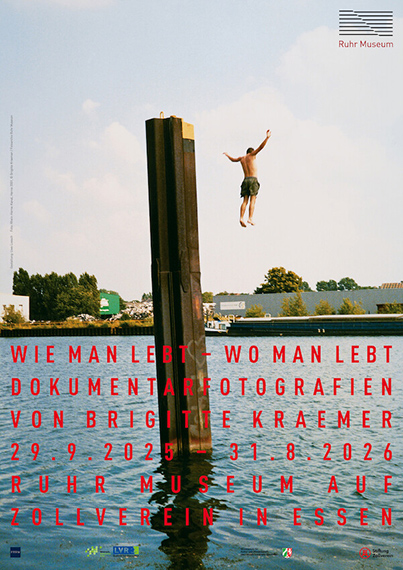

© Brigitte Kraemer / Fotoarchiv Ruhr Museum

Brigitte Kraemer »

Wie man lebt – Wo man lebt.

Fotoreportage

Künstlerführung:

Thu 6 Nov 17:00

Ruhr Museum

Gelsenkirchener Str. 181

45309 Essen

+49 (0)201-24681 444

besucherdienst@ruhrmuseum.de

www.ruhrmuseum.de

Daily 10-18

Im ersten von vier Ausstellungsrundgängen mit der Künstlerin steht die Fotoreportage im Mittelpunkt. Im Anschluss an den gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung spricht Kraemer mit dem ehemaligen Stern-Reporter Werner Schmitz über die Entwicklung des Bildjournalismus, den Wandel des Zeitschriftenmarktes und über aktuelle Zukunftsperspektiven für junge Fotograf:innen.

Seit den 1980er-Jahren dokumentiert die Fotografin Brigitte Kraemer das Leben im

Ruhrgebiet. Die neue Sonderausstellung des Ruhr Museums "Wie man lebt - wo man lebt. Dokumentarfotografien von Brigitte Kraemer" zeigt rund 200 Fotografien Kraemers aus über 40 Jahren: von Menschen aus dem Revier, in der Freizeit und im Alltag, aber auch in schwierigen Lebenslagen. Alle Fotografien sind geprägt von Brigitte Kraemers unverwechselbarem Stil, der nah und unverstellt ist und von einem ganz besonderen Einfühlungsvermögen zu den Fotografierten zeugt.

Mit der Ausstellung präsentiert das Ruhr Museum die dritte und vorerst letzte Schau zu den bedeutenden Fotografinnen des Ruhrgebiets. Nach Marga Kingler und Ruth Hallensleben rückt nun Brigitte Kraemer in den Fokus, deren Werk mit Unterstützung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung 2022 als Vorlass in das Fotoarchiv des Museums aufgenommen wurde - eine der größten Erweiterungen der Fotografischen Sammlung in der Geschichte des Hauses.

Museumsdirektor Prof. Heinrich Theodor Grütter: "Brigitte Kraemer hat den 'Ruhri', den Typus des Ruhrgebietsmenschen fotografisch geschaffen. Sie hat wie kaum eine andere Fotografin die Lebensfreude, aber auch die Herausforderungen der Menschen im Ruhrgebiet über Jahrzehnte im Bild festgehalten. Dass dieses einzigartige Sozialdokument in der Obhut des Ruhr Museums ist, ist ein großer Gewinn - für die Sammlung und für die Region."

Die Galerieausstellung auf der 21-Meter-Ebene des Ruhr Museums zeigt rund 200 Dokumentarfotografien von Brigitte Kraemer aus über 40 Jahren. Bis heute ist Brigitte Kraemer freie Fotografin. Die Themen ihrer Projekte stellte und stellt sie sich in der Regel selbst und verfolgt diese teilweise über Jahrzehnte. Ihr Themen spektrum ist groß und zeigt fast das gesamte Alltagsleben der Menschen im Ruhrgebiet.

Die Ausstellung unterteilt die verschiedenen Serien und Projekte Kraemers in drei Kapitel:

Im Kapitel "So nah" sind die Fotografien zu den Themenfeldern Alltag und Freizeit zu sehen, die überwiegend im Ruhrgebiet entstanden. Hier steht der öffentliche Raum im Mittelpunkt, in dem Kraemer Menschen und Szenen beobachtet, die sie im Stil der Straßenfotografie oder als Reportage aufnimmt. Sie fotografiert die Menschen mit großer Empathie und auch humorvoll beim Campen und im Schrebergarten, am Kanal, beim Grillen, beim Einkaufen, im Eiscafe, in der Pommesbude, bei der Kaffeefahrt, auf der Kirmes und an der Trinkhalle. Es entsteht ein fotografisches Panorama, das die Menschen im Ruhrgebiet der letzten Jahrzehnte einzigartig porträtiert.

Im Kapitel "So fern" geht sie an Orte, die für die Mehrheit der Gesellschaft verschlossen sind und wo die Menschen mit Problemen zu kämpfen haben: in Frauenhäusern, Frauengefängnissen oder auch im Friedensdorf International. Mit der Methode der teilnehmenden Beobachtung fotografiert sie und zeigt das Leben an diesen Orten und macht gesellschaftliche Missstände sichtbar. Die Bilder lassen die Betrachter:innen spüren, dass Kraemer die Abgebildeten als Persönlichkeiten wahrnimmt und sie nicht auf ihre Opferrolle oder ihre tragischen Biografien reduziert. Die Bilder zeigen sowohl traurige und schwere Momente als auch lustige und unbeschwerte Situationen.

Das Kapitel "So fern und so nah" zeigt fotografische Langzeitprojekte zur Migration und Arbeitsmigration seit den 1980er-Jahren, zu den Fluchtbewegungen seit den 1990er-Jahren sowie zu den verschiedenen Glaubensgemeinschaften im Ruhrgebiet ab Mitte der 2010er-Jahre. Die Fotografien machen die Vielfalt der deutschen Migrationsgesellschaft sichtbar. Durch Kraemers respektvolle Annährung werden Einblicke in eine Parallelwelt möglich, die in nächster Nähe, aber doch verborgen existiert: Kraemer zeigt das Alltagsleben in Wohnungen von Migrant:innen aus u.a. der Türkei, dem Irak, Syrien, dem Libanon und aus afrikanischen Ländern, sie blickt in Moscheen, Synagogen und Tempel und begleitet religiöse Zeremonien.

Brigitte Kraemer, geb. 1954 in Hamm, fotografiert seit mehr als 40 Jahren intensiv und auf ihre ganz spezifische Art und Weise das soziale Leben, nicht nur, aber vor allem im Ruhrgebiet. Sie beschreibt sich als Dokumentarfotografin mit den Schwerpunkten Straßenfotografie, Reportage und Langzeitdokumentation. Sie studierte Visuelle Kommunikation an der Universität Essen - Gesamthochschule (ehemals Folkwangschule]. Anfang der1980er-Jahre begann sie als selbstständige Fotografin zu arbeiten und dokumentiert umfassend und mit großem Einfühlungsvermögen, Humor und soziologischem Spürsinn das Alltagsleben und die Freizeit im Ruhrgebiet. Anteilnehmend berichtet sie in Langzeitprojekten auch aus geschlossenen und geschützten Räumen wie Frauenhäusern oder -gefängnissen. Ein großes Thema Kraemers ist die Migration. Seit mehr als 40 Jahren begleitet sie Arbeitsmigrant:innen und deren Kinder und Enkelkinder.

Kraemer arbeitet bis heute als freie Fotografin, veröffentlichte aber auch immer wieder große Reportagen für bedeutende Zeitschriften und Magazine wie Der Spiegel, Stern, ZEITmagazin und Brigitte und arbeitete für renommierte Einrichtungen und Institutionen.

Mit Unterstützung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung erfolgte 2022 der Ankauf des Vorlasses von Brigitte Kr aemer . Der Ankauf des gesamten fotografischen Bestandes von Brigitte Kraemer ist, nach der Übernahme der Bestände der Essener Stadtbildstelle im Jahre 2012, die größte Erweiterung der Fotografischen Sammlung des Ruhr Museums. Knapp 400.000 Aufnahmen - vor allem Negative, aber auch Diapositive, Abzüge und Digitalfotografien - erweitern den Bestand des Ruhr Museums um ca. zehn Prozent auf nunmehr 4,5 Millionen Fotografien. Zum Bestand gehören auch zahlreiche Belegexemplare in Form von Bildbänden und Zeitschriften. Die Übernahme fand in vier Etappen statt und wurde 2024 abgeschlossen. Alle zukünftigen Arbeiten der Fotografin werden ebenfalls an das Ruhr Museum übergeben.